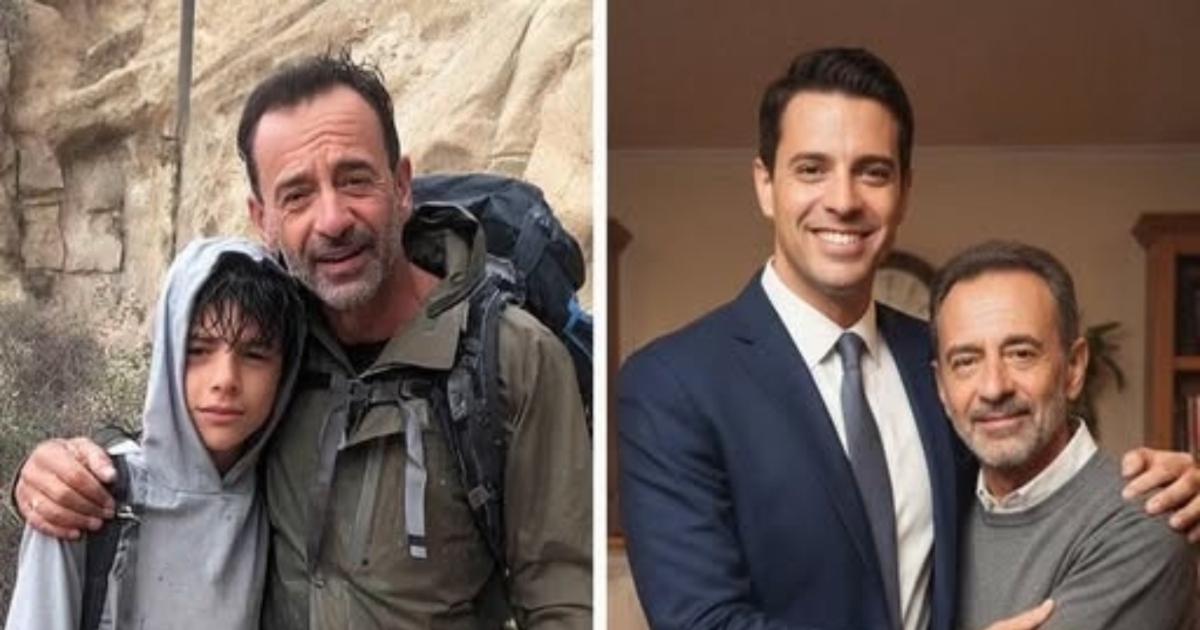

Vor zwanzig Jahren, während eines heftigen Gewitters in den Bergen, fand ich unter einer Kiefer einen kleinen Jungen, der bitterlich weinte, und brachte ihn in Sicherheit. Damals lebte ich fürs Wandern – die Stiefel standen an der Tür, Wanderkarten hingen am Kühlschrank, und der Boden meines Autos war dauerhaft mit Schmutz bedeckt. Die Berge ließen mich furchtlos fühlen. Doch an jenem Tag schlug das Wetter ohne Vorwarnung um, der Donner krachte tief und nah, während der Regen schräg durch die Bäume peitschte. Ich war auf dem Rückweg zu meinem Lager, als ich es hörte – ein leises, verängstigtes Schluchzen, das nicht zum Sturm gehörte. Ich kämpfte mich durch das Unterholz und fand ihn: einen durchnässten, zitternden Jungen von etwa neun Jahren, der sich zusammengerollt hatte, als könnte er so verschwinden. Sein Name war Andrew. Er hatte sich während einer Schulwanderung von seiner Gruppe getrennt. Ich hüllte ihn in meinen Regenmantel, führte ihn durch Schlamm und Wind zu meinem Zelt, wärmte ihn mit trockener Kleidung, Tee und Suppe und blieb wach, lauschte dem Sturm, während er schließlich einschlief.

Im Morgengrauen brachte ich Andrew mit dem Auto zurück zum Fuß des Berges, wo der Schulbus und ein verzweifelter Lehrer namens Mr. Reed warteten. Andrew zog sich zusammen, als er ihn sah, und das sagte mir mehr als jede Erklärung. Mr. Reed versuchte, es herunterzuspielen, behauptete, Andrew sei einfach weggelaufen, doch ich machte vor Eltern und Schülern deutlich, dass ein Kind während eines Gewitters verloren gegangen war. Andrew umarmte mich, bevor er ging, und versprach, sich eines Tages zu revanchieren. Ich sagte ihm, er schulde mir nichts – Kinder in Sicherheit zu halten sei das, was Erwachsene tun sollten. Dann fuhr ich davon und glaubte, mein Teil der Geschichte sei beendet. Mit der Zeit wurde mein Leben ruhiger. Meine Knie begannen zu schmerzen, meine Wanderungen wurden seltener, und schließlich wurden die Berge zu etwas, das ich nur noch aus der Ferne betrachtete. Stürme ließen meine Brust enger werden, und manchmal, wenn der Wind genau richtig stand, meinte ich, dieses Schluchzen noch immer darin zu hören.

Gestern, während eines heftigen Schneesturms, klopfte es vorsichtig an meine Tür. Kein hämmerndes Klopfen meines Nachbarn, kein Freund, der meinen Namen rief – nur ein höfliches, gleichmäßiges Klopfen. Als ich öffnete, stand ein großer junger Mann mit Schnee im Haar und einem dicken Umschlag unter dem Arm vor mir. Er sah mich an und sagte meinen Namen. Dann sagte er: „Ich glaube, Sie haben mir schon einmal geholfen. Vor zwanzig Jahren.“ Es war Andrew – älter, gefestigter, aber mit denselben Augen. Ich ließ ihn herein, machte Tee und verlangte Antworten. Er erzählte mir, dass er herausgefunden hatte, dass das, was damals geschehen war, von der Schule stillschweigend vertuscht worden war. Ein weiteres Kind war auf derselben Fahrt ebenfalls kurzzeitig verschwunden. Berichte wurden abgeschwächt. Beschwerden verliefen im Sande. Mr. Reed unterrichtete weiter und nahm weiterhin Kinder mit in die Berge.

Der Umschlag enthielt Dokumente – Vorfallberichte, Aussagen, unbeantwortete Beschwerden – und die Urkunde für ein Grundstück nahe dem Fuß des Berges. Andrew hatte einen Plan entwickelt. Er arbeitete inzwischen im Risikomanagement und hatte Beweise gesammelt, dass die Schule Fahrlässigkeit vertuscht hatte. Er brauchte mich als externe Zeugin, als die eine Erwachsene, die die Wahrheit hatte geschehen sehen und nicht unter der Kontrolle der Schule gestanden hatte. Der geplante Hüttenplatz auf dem Grundstück war nicht dazu gedacht, mein Schweigen zu kaufen oder eine Schuld zu begleichen; er sagte, er wolle mir etwas zurückgeben, das ich verloren hatte – die Berge, aber auf sanftere Weise, mit leichten Wegen und einem Ort zum Sitzen. Was er wirklich wollte, war keine Rache, sondern Verantwortlichkeit. „Nur die Wahrheit“, sagte ich ihm. Ein Anwalt war bereits eingeschaltet. Wenn wir das taten, dann richtig.

Wieder an meiner Tür stehend, kalte Luft hereinströmend, der Schnee brannte in meinem Gesicht, spürte ich, wie die alte Angst aufstieg – doch diesmal beherrschte sie mich nicht. Andrew fragte, ob ich noch immer Angst hätte. Ich gab zu, dass ich sie hatte, aber ich war es leid, mein Leben von der Angst einschränken zu lassen. Ich stimmte zu, auszusagen, zu unterschreiben, was unterschrieben werden musste, und genau das zu sagen, was ich gesehen hatte. Die Geschichte, die ich vor zwanzig Jahren für beendet gehalten hatte, war nie wirklich abgeschlossen gewesen. Sie hatte nur gewartet. Wir schlossen die Tür gegen den Sturm, setzten uns wieder an meinen Küchentisch und begannen zu planen – genau wie damals. „Erst Tee“, sagte ich. Und diesmal lag in Andrews Lächeln keine Angst oder Dankbarkeit, sondern Entschlossenheit.