Als ich fünf Jahre alt war, ging meine Zwillingsschwester Ella in die Bäume hinter unserem Haus – und kam nie zurück. Die Polizei sagte meinen Eltern, man habe ihre Leiche gefunden, aber ich habe nie ein Grab gesehen, nie an einer Beerdigung teilgenommen und nie Antworten bekommen – nur Schweigen. Ich heiße Dorothy, bin jetzt 73, und mein ganzes Leben trägt einen hohlen Raum in der Form meiner Schwester. Wir waren unzertrennlich, jene Art von Zwillingen, die sich ein Bett, Gedanken und Gefühle teilten. An dem Tag, an dem sie verschwand, lag ich krank im Bett, während sie leise mit einem roten Ball spielte. Als ich aufwachte, war etwas falsch im Haus – es war zu still – und Ella war für immer fort.

Die Suche war anfangs laut und wurde dann schmerzhaft still. Nachbarn kamen, die Polizei stellte Fragen, Taschenlampen schnitten durch den regennassen Wald, und alles, was sie jemals fanden, war ihr roter Ball. Danach verschlossen sich meine Eltern. Ellas Spielzeug verschwand, ihr Name wurde nicht mehr ausgesprochen, und jede Frage von mir wurde wie ein Akt der Grausamkeit behandelt. Ich wuchs auf und lernte, dass Trauer in unserem Haus etwas war, das man hinunterschluckte und nicht teilte. Nach außen war ich ein normales Kind, dann eine Frau, dann eine Mutter und Großmutter – doch innerlich trug ich unbeantwortete Fragen und das ständige Gefühl, dass die Geschichte, die man mir erzählt hatte, unvollständig war.

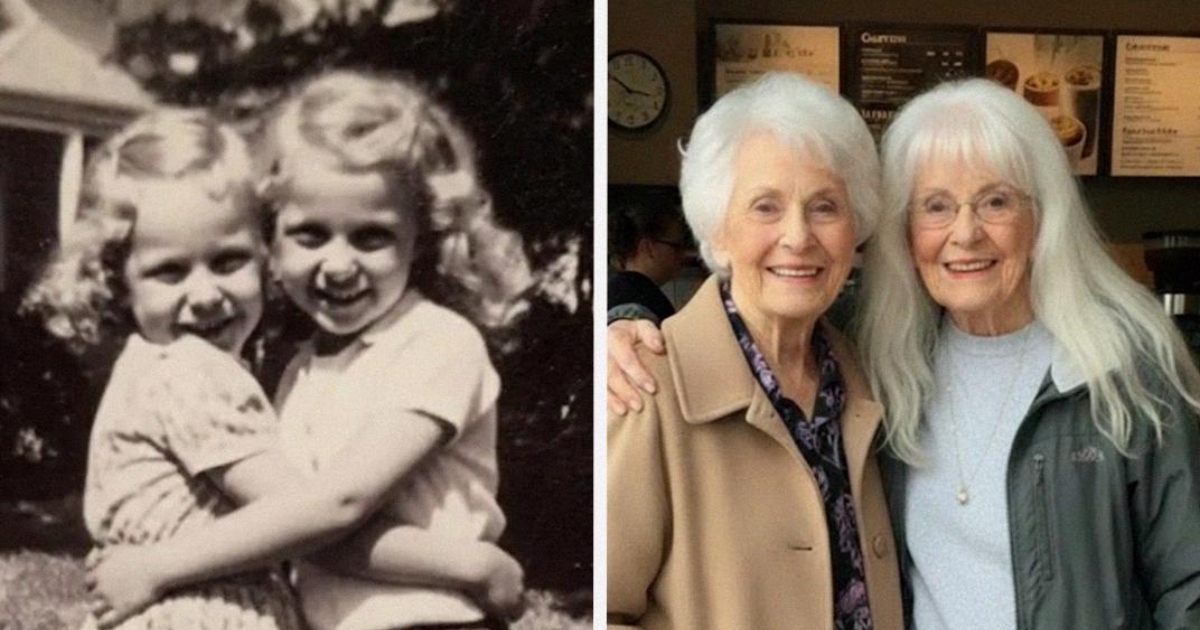

Jahrzehnte vergingen, bevor sich etwas änderte. Als ich meine Enkelin am College besuchte, betrat ich ein Café und hörte eine Frauenstimme, die genauso klang wie meine. Als ich aufblickte, sah ich mein eigenes Gesicht, das mich anstarrte – älter, anders, aber unverkennbar vertraut. Ihr Name war Margaret, und sie erzählte mir, dass sie adoptiert worden war, liebevoll aufgewachsen, aber ohne Informationen über ihre Herkunftsfamilie. Während wir redeten, häuften sich die Ähnlichkeiten – und ebenso das Unbehagen. Wir waren keine Zwillinge, aber etwas Unbestreitbares verband uns. Wir tauschten Nummern aus, beide voller Angst, aber noch mehr Angst davor, niemals die Wahrheit zu erfahren.

Als ich nach Hause zurückkehrte, öffnete ich eine staubige Kiste mit alten Papieren meiner Eltern, die ich mich nie zu berühren getraut hatte. Ganz unten fand ich ein Adoptionsdokument: ein kleines Mädchen, fünf Jahre vor mir geboren, von meiner Mutter weggegeben. Dahinter lag eine handgeschriebene Notiz in der Handschrift meiner Mutter – ein Geständnis, dass sie gezwungen worden war, ihre erste Tochter wegzugeben, dass man ihr verboten hatte, sie zu halten, und ihr befohlen hatte, niemals darüber zu sprechen. Sie schrieb, dass sie sich ein Leben lang an dieses Kind erinnern würde, selbst wenn es niemand sonst je wüsste. Ich schickte alles an Margaret, und später bestätigten DNA-Tests, was unsere Herzen längst verstanden hatten – wir waren Schwestern.

Dies war kein freudiges Wiedersehen mit sauberem Abschluss. Es fühlte sich an, als stünde man in den Trümmern von Leben, die von Angst, Scham und Schweigen geprägt waren. Meine Mutter hatte drei Töchter: eine, die sie gezwungen war wegzugeben, eine, die sie verlor, und eine, die sie behielt, aber in stillen Schmerz hüllte. Dieses Verständnis machte den Schaden nicht ungeschehen, aber es gab ihm endlich eine Form. Wir sprechen jetzt miteinander, langsam, vorsichtig, und lernen einander kennen, ohne so zu tun, als hätte die Vergangenheit keine Bedeutung gehabt. Schmerz entschuldigt keine Geheimnisse – aber manchmal erklärt er sie.